Was ist eigentlich eine Druckwelle?

Davon ist immer wieder mal im Wetterbericht zu lesen

von Christian Nimmervoll, 11.7.2023

Was ist eigentlich eine Druckwelle?

Ausläufer von Tiefdruckgebieten mit zugehörigen Regengebieten eilt immer wieder mal eine schmale Zone mit einer wellenartigen Veränderung des lokalen Luftdrucks voraus. Das kann durchaus

dramatische Auswirkungen haben.

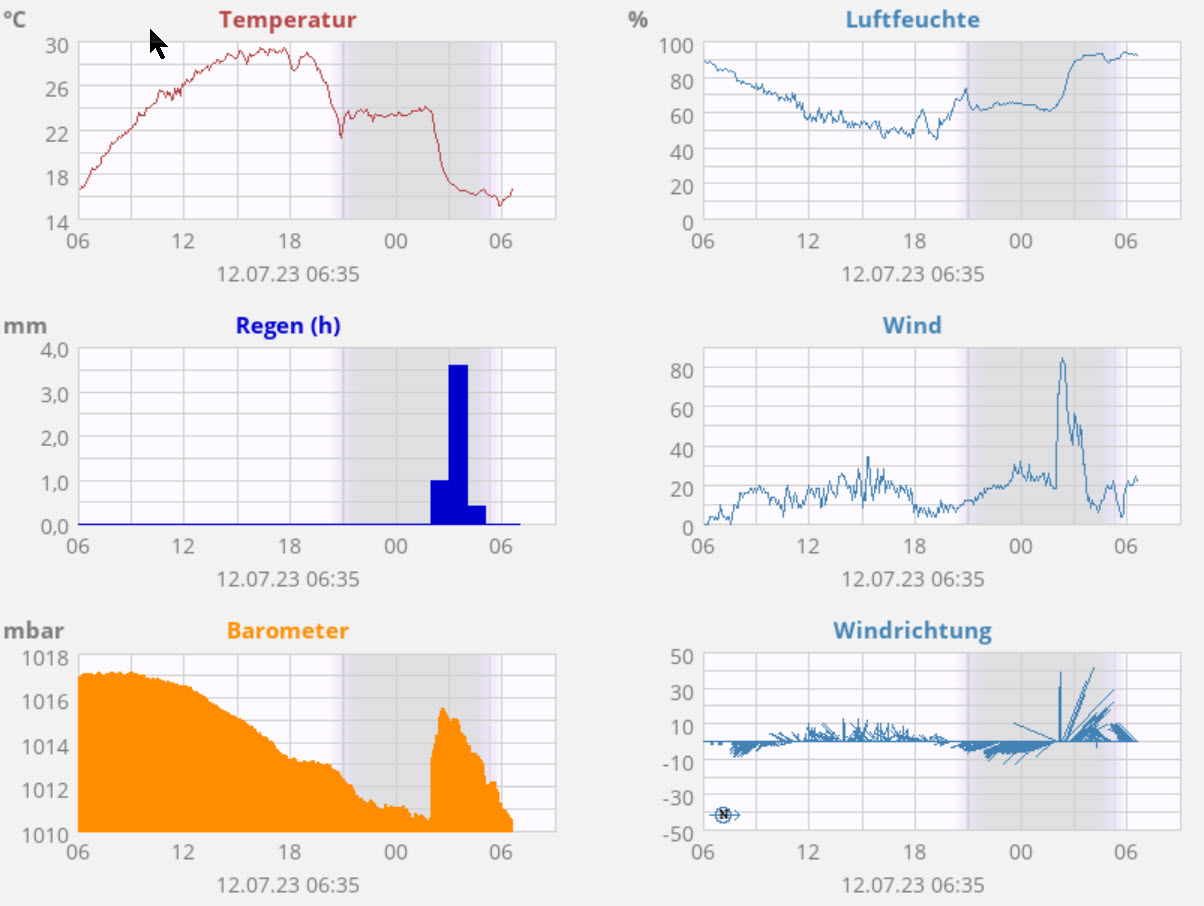

Im Bereich der Welle nimmt der Luftdruck innerhalb kurzer Zeit deutlich zu. Daraus ergibt sich ein lokal sehr starker Druckgradient, der den Wind im Bereich dieser sogenannten Druckwelle

gehörig anfacht. Der Wind ist bekanntlich der Druckausgleich vom höheren zum tieferen Luftdruck.

Diese Veränderung kann bei einer Druckwelle innerhalb von Minuten geschehen. Was gerade noch ein sanfter Wind war, kann unter Umständen innerhalb kurzer Zeit ein Sturm werden, der aber nur kurze Zeit andauert - allerdings lang genug für Schäden.

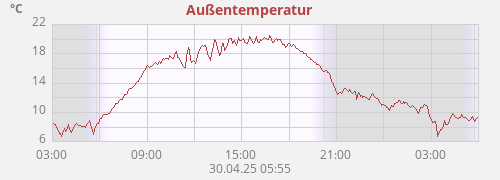

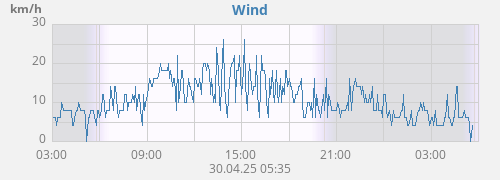

Anbei die Messwerte nach einer Druckwelle vom 12.7.2023 mit Böen bis über 100 km/h im Mühlviertel:

Sommer 2021 - eine dynamische Angelegenheit…

Im Zeichen zahlreicher Unwetter

von Christian Nimmervoll, 28.7.2021

Während wir in den letzten Sommermonaten wiederholt von Hitzewellen und sehr trockenen Wetterphasen betroffen waren, scheint der Sommer 2021 in eine ganz andere Richtung zu laufen.

Eine Serie von Tiefdruckgebieten über Nordwesteuropa hat über dem Alpenraum eine ausgesprochen regenerative Südwestströmung ausgelöst und mit dieser Luftströmung sind über Wochen hoch energiegeladene und feuchte Luftmassen an die Alpen geführt worden. Mit der kräftigen

Sonne haben sich wiederholt Gewitter gebildet, oft sogar tagelang und diese Gewitter erreichten ungewöhnlich oft Unwettercharakter. Estofex (European Storm Forecast Experiment) hat über OÖ sogar mehrfach mit dem höchsten Level 3 gewarnt.

Wir erinnern uns leider noch zu gut an die schweren Hagelunwetter im Mühlviertel, wobei das Hagelunwetter am 24.6.2021 mit Hagelgrößen bis 8 cm die schwersten Schäden verursacht hat. Zeitgleich gab es just an diesem Tag auch einen zerstörerischen Tornado in Tschechien.

Stationäre Tiefs waren dafür verantwortlich, denn der schwächelnde Jetstream hat einmal mehr an Kraft verloren und damit die Tiefdruckgebiete kaum oder nur sehr langsam verlagert.

Aber dieser Umstand hat ab dem Juni 2021 nicht nur für nennenswerte Regenmengen über großen Teilen von Mitteleuropa gesorgt, auch die Durchschnittstemperaturen sind nach unten gegangen und damit annähernd dort geblieben, wo sie im Schnitt im Sommer sein sollten - wirklich große

Abweichungen nach oben gab es bei uns im Mühlviertel in den ersten beiden Sommermonaten (Juni und Juli 2021) nicht.

Der Höhepunkt dieser dynamischen Wetterlage war allerdings dann die Überflutungskatastrophe in Deutschland, wo am 15.7.2021 in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und später auch in Bayern mehr als 130 Tote zu beklagen waren und die Sachschäden auf ein Mass gestiegen sind,

welches in unseren Breiten bisher so nicht denkbar gewesen ist.

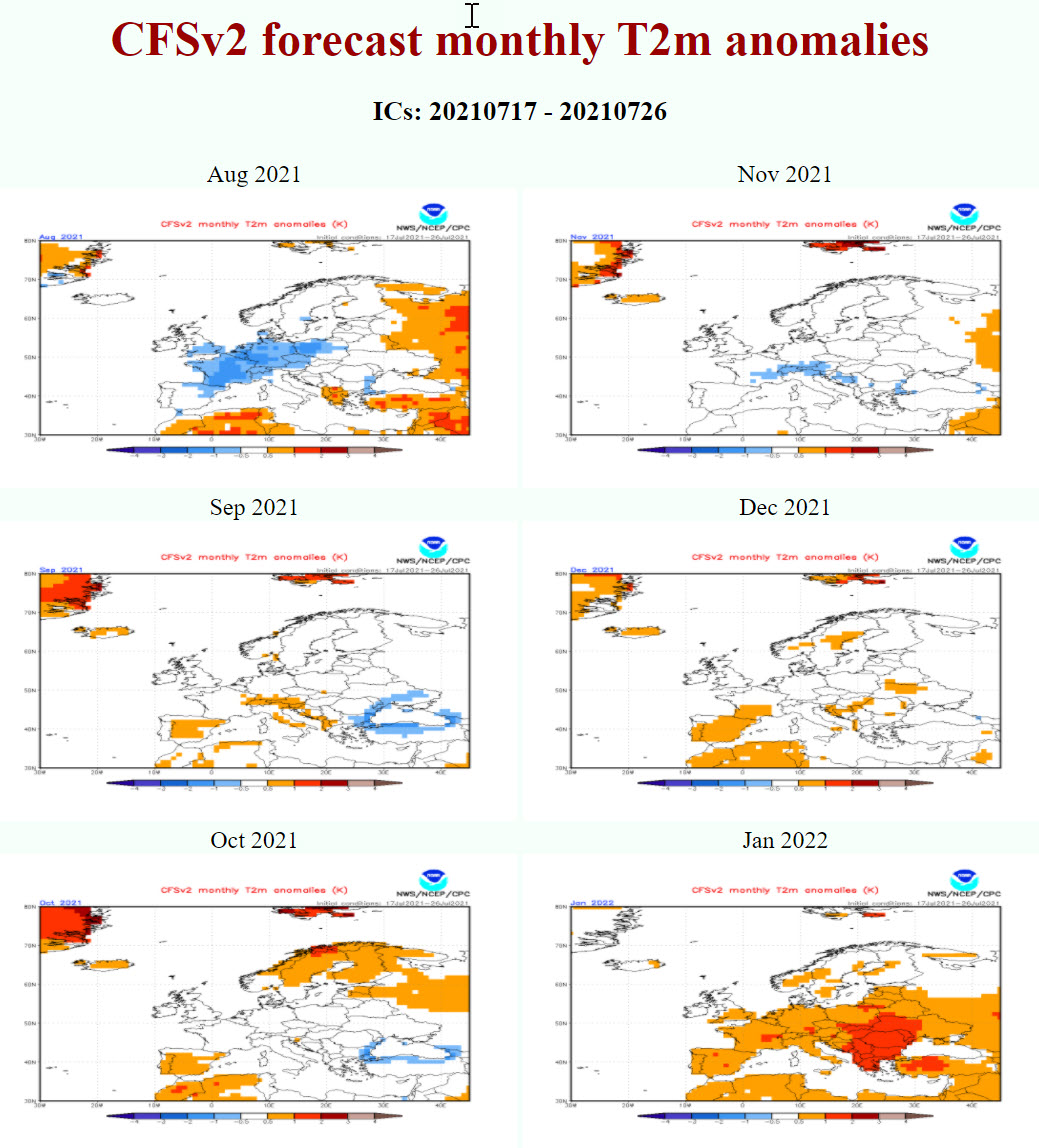

Interessant auch der Blick auf die Langfristprognosemodelle der Amerikaner (Stand: 28.7.2021), die im Gegensatz zu den voran gegangenen Jahren erstmals seit längerer Zeit vom blauen Farbtopf Gebrauch gemacht haben. Die eingefahrene Wetterlage dürfte somit bis in den Herbst und

möglicherweise sogar im Winter 2021/22 noch andauern und weitere mögliche Temperaturabweichungen nach unten bescheren. Angesichts der weltweiten Anstiege der Temperaturen durchaus ein bemerkenswerter, wenn auch sehr lokaler Prozess.

Die viel zu warme Arktis und die Auswirkungen auf Europa?

Die Folgen für den kommenden Winter

von Christian Nimmervoll, 27.10.2020

Im Oktober sind bisher große Teile des Meeres in der Arktis nicht zugefroren. Das ist so bisher noch nie da gewesen! In diesem Bereich wirkt sich aktuell die Veränderung des Klimas mit dramatischer Geschwindigkeit aus!

Dass das fehlende Eis Auswirkungen auf das Wetter in Europa hat, ist klar aber wie sehen die Auswirkungen auf den bevorstehenden Winter aus oder wie könnten diese Auswirkungen aussehen?

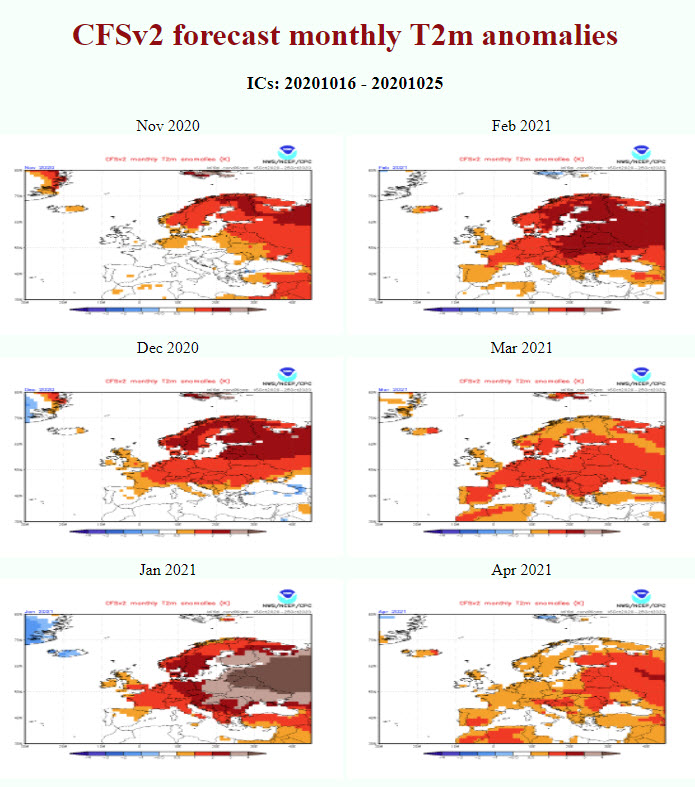

Blickt man auf die Langfristprognosen des amerikanischen Wettermodells, so sieht man praktisch den Großteil des kommenden Winters 2020/21 im Schnitt zu warm, teils sogar deutlich zu warm. Aber die Wettermodelle haben mit dieser neuen Entwicklung auch ihre

Schwächen, denn derartig dynamische Veränderungen im Polarkreis müssen von den Modellberechnungen erst mal aufgenommen und verarbeitet werden.

Die fehlende Kälte im Norden wird aber mit Sicherheit den Jetstream, also das Starkwindband in großer Höhe verändern - dieses könnte im Winter deutlich nördlicher verlaufen und das wiederum hat große Auswirkungen auf Mitteleuropa.

Mögliche Auswirkungen sind - Hochdruchgebiete oder Tiefdruchgebiete könnten ortsfester werden. Extremwetterlagen wären dann die Folge, sei es viel zu warme Wetterphasen oder auch Wetterphasen mit viel und anhaltenden Niederschlägen. Absolut nicht

ausgeschlossen sind in diesem Szenario auch richtige Kälteeinbrüche aus dem Norden, die allerdings dann eher kurzweiliger sind.

Wir bleiben da dran aber diese dramatische Veränderung im Polarkreis wird unser Wetter wohl im Winter gehörig durcheinander bringen - ein stabiles Kältehoch über Russland wird von den Modellen für den kommenden Winter im Moment komplett ausgeschlossen.

Und wieder macht das Wetter Sorgen

von Christian Nimmervoll, 15.04.2020

Der April 2020 macht zwar wieder einmal was er will aber wir kennen dieses Sprichwort in anderen Ausprägungen. Auch heuer macht dieser Monat der Landwirtschaft im Mühlviertel Sorgen und auch manch Frühlingsfreund wird bemerkt haben, dass das Wetter zwar >schön< ist aber der Schönheit werde irgendwann wohl auch Grenzen gesetzt und spätestens dann, wenn die Wiesen im Mühlviertel nicht mehr das saftige Grün haben, welches wir aus früheren Zeiten gekannt haben, beginnt die Sonne Sorgen zu machen.

Der heurige April - auch wenn dieser Bericht erst auf die erste Monatshälfte blickt, hat bereits große Abweichungen in Sachen Sonnenstunden, Niederschlagsmengen und Temperaturen bei uns im Mühlviertel hinterlassen.

Mit Stand 15.4.2020 reiht sich der April bereits unter die wärmsten Aprilmonate - rückblickend bis 1999. (Basisdaten: Wetterstation Kirchschlag) Er hat in Teilen des Mühlviertels bis zur Monatsmitte sogar überhaupt noch gar keinen Niederschlag gebracht und die gute Laune beim April lässt die Sonnenstunden regelrecht explodieren, denn davon gab es zur Monatsmitte viel zu viel, wenn man die Statistik der letzten Jahrzehnte bemüht.

Aber noch ein Trend macht Sorgen.

Würde man ein Lineal in den statistischen Daten anlegen, so wird ersichtlich, dass in den letzten Jahren sowohl die Trockenheit im April immer mehr zunimmt aber auch die Zunahme der Sonnenstunden ist bemerkenswert und beides resultiert dann ganz klar in steigende Temperaturen.

Aus der Landwirtschaft hier im Bezirk Urfahr Umgebung konnten wir in Erfahrung bringen, dass noch nicht alles verloren ist aber wenn es bis zum Monatsende im April keine nennenswerten Niederschläge gibt, dann sieht es mit der Heuernte, die normalerweise Ende Mai, Anfang Juni anläuft, schlecht aus. Dann wären schweren Einbußen vorprogrammiert und wo zum Beispiel dann das Futter für die Tiere bleiben wird, ist eine Frage von vielen.

Aber auch viele Getreidesorten warten auf den Regen und auch da beginnt man sich Sorgen zu machen.

Nicht zuletzt gab es in den vergangenen Tagen Aufrufe der Gemeinden, dass das Befüllen von Pools sofort zu unterlassen ist, denn die Trinkwasserversorgung kommt regional bereits an die Kapazitätsgrenzen und damit wird das Wasser aus seiner "Selbstverständlichkeit" gerissen.

Rufe nur "Feuer", wenn es wirklich brennt…(?)

Wetter- und Unwetterwarnungen als informelle Gratwanderung

von Mike Stürmer, 08.03.2020

Rufe nur „Feuer“, wenn es wirklich brennt! Viele kennen diese alte Regel noch von den Großeltern, und manche wissen auch um die Geschichte über den Wolf und den Narren; jener rief an zwei Tagen hintereinander zum eigenen Gaudium, dass der Wolf käme und versetzte damit stets das gesamte Dorf in helle Aufregung. Am dritten Tage jedoch pirschte sich der Wolf wirklich aus dem finsteren Wald an und fraß den Narren, welcher – diesmal aus vollem Halse – „der Wolf kommt“ schrie, auf. Doch keiner eilte ihm zur Hilfe. Ein jeder glaubte, es handle sich wieder nur um falschen Alarm…

Absolut nachvollziehbar, nicht wahr? Die Frage, die sich hierbei allerdings stellt ist, ob eine derartige Sicht- sowie Herangehensweise im Alltag auf alles umgemünzt werden muss. Und hiermit sind wir schon beim Thema Unwetterwarnungen.

Meteorologie - Wissenschaft oder Glaskugel?

Meteorologen – gleich ob Profis oder engagierte Amateure – sehen sich meist in der misslichen Lage, eine Art Gratwanderung vollziehen zu müssen. Erfolgt etwa eine (Un)Wetterwarnung zu früh und das Ereignis tritt letztendlich nicht bzw. abgeschwächt ein, versetzt man die Mitmenschen womöglich unnötig in Sorge und löst mitunter sogar Ängste aus. Warnt man hingegen nicht oder zu spät, „hagelt“ es nachher oftmals Vorwürfe, es wäre zu wenig eindringlich gewarnt worden.

Aufgrund dessen ist die Rolle des „Wettermenschen“ durchaus als eine undankbare zu bezeichnen, denn es kann sprichwörtlich so gut wie nie allen recht gemacht werden. Fühlen sich die einen gerade noch ausreichend gewarnt/informiert und sind ggf. froh, wenn es letztlich doch nicht so schlimm gekommen ist, kritisieren andere im Nachhinein nicht selten einen überzogenen „Alarmismus“ bzw. stellen im Zuge dessen gleich noch die generelle Sinnhaftigkeit von Wettervorhersagen in Frage.

Prinzipiell kann eine Wettervorhersage oder -Warnung als eine Art informeller Hinweis, Richtlinie, beziehungsweise (Handlungs)Empfehlung verstanden werden, sofern nicht von behördlicher Seite offizielle sowie verbindliche Krisenbewältigungsmaßnahmen verordnet sind. Denn trotz teuerster EDV-Ausstattung (vernetzte Großrechnerfarmen) und modernster selbstlernender Software, bleibt bei den Wettermodellen stets eine mehr oder weniger große Unschärfe, die umso mehr abnimmt, je kurzfristiger die Vorhersage wird.

Und nein - leider gibt es derzeit keinerlei Möglichkeit, jemandem für den eigenen Lebensmittelpunkt das Wetter der kommenden Woche auf 99,99% akkurat vorhersagen zu können, geschweige denn langfristiger.

Unwetter = Kontrollverlust

Somit stellt sich die Frage, wie man insbesondere mit Unwetterwarnungen, welche nichts anderes als einen potentiellen persönlichen Kontrollverlust bedeuten (betreffend Haus/Hof, Garten, Wald, Ernte, etc.), umgehen kann. Eines vorweg - am Ende liegt die unmittelbare Verantwortung bezüglich der Auseinandersetzung mit solchen Ereignissen bei einem selbst.

Auch das österreichische Zentralamt für Meteorologie kann in letzter Konsequenz nicht verklagt werden, wenn das Trampolin auf dem neuen Audi des Nachbarn landet, oder ein Zeltfest wegen eines angekündigten Sturms, der schlußendlich doch nicht gekommen ist, abgesagt wurde. Landwirte stehen hier ebenfalls großen Herausforderungen gegenüber, geht es doch nicht selten um Entscheidungen, im Rahmen derer ein wesentlicher Anteil des saisonalen Ernteertrags auf dem Spiel steht.

Aber eben – das „letzte Wort“ liegt in der Regel bei einem selbst, die finale Entscheidung wird einem zumeist nicht abgenommen. Sprich, geht es nun trotz Sturmwarnung zum Arbeiten „ins Holz“, lasse ich trotz Gewitterneigung die Fenster offen und die Gartenmöbel draußen - oder fährt man trotz prognostizierter heftiger Schneefälle und Verwehungen am Abend ins Kino und regt sich am Ende (weil trotz Allrad hängengeblieben) über eine zu wenig warnende Vorhersage sowie "im selben Aufwaschen" auch gleich über die Räumdienste auf, weil die eigene Entscheidung nicht verantwortet werden will?

Zusätzlich stellt sich hier auch noch die Frage, wie persönlich mit Prognosen und Warnungen umgegangen wird, die sich nicht erfüllt haben. Hierbei spielt auch der eigene Charakter eine gewisse Rolle. Der eine nimmt’s leicht, ein anderer „vergeht“ in Befürchtungen und Sorgen. Zweiterer ist nach Ausbleiben eines befürchteten Ereignisses mitunter weniger froh, dass nichts passiert ist, als aufgebracht, weil er sich quasi „auf nichts hin“ hat Sorgen machen müssen.

Den Profis über die Schulter geschaut

Seefahrer, Piloten und auch Soldaten in Führungsrollen sind dahingehend ausgewählt und trainiert, mit Ungewissheiten und auch kurzfristigen Veränderungen umzugehen - unter anderem auch bezüglich Wettergeschehen. Und hiervon kann man lernen!

Die Cockpit-Crew eines Verkehrsflugzeugs etwa erhält vor Abflug nebst Wetterdaten eine eingehende meteorologische Beratung zum gesamten Streckenverlauf und verwendet diese als Basis für eine mentale Vorbereitung sowie konkrete Planung. Doch während des Fluges können sich die Rahmenbedingungen – entgegen aller professionellen Vorhersagen – natürlich überall kurzfristig verändern.

So besteht u. a. die Möglichkeit, dass bei Ankunft im tropischen Bangkok unerwartet eine stationäre Gewitterzelle mit Starkregen sowie gefährlichen Scherwinden über dem Flughafen steht und man für 45 Minuten in die Warteschleife muss. Die Spritreserven schwinden, die Verspätung nimmt zu, die Müdigkeit wächst und die Anforderungen steigen mit jeder Minute (viel Verkehr rundherum, nasse Landebahn, knappe Reihung, etc.) - und das nach 11 Stunden monotonem Nachtflug und der Verantwortung über viele Menschen sowie Millionenwerte.

Dem Flugkapitän kommt dabei vielleicht ein leiser Fluch über die Lippen, aber er und sein Copilot agieren professionell und sind nach der Landung froh, einen guten Job gemacht und nun Feierabend zu haben.

Keiner der beiden wird auf die Vorhersagen des heimischen Wetterbüros, welches vor 12 Stunden nicht „gewusst“ hat, dass es am Ende des Fluges heftig blitzen und regnen würde, schimpfen oder sich gar an höherer Stelle beschweren. Dies ist einfach beruflicher Alltag...

Ein Skipper oder Kapitän zur See lässt im Fall der Fälle auch lieber mal vorsorglich „klar Schiff“ machen, selbst wenn nur eine geringe Möglichkeit besteht, dass über Nacht ein Sturm aufziehen könnte. Denn fegt es bereits hart über's Deck, ist so manches schon ans Meer verloren...

Fazit: Im professionellen Bereich (See-/Luftfahrt, Streitkräfte, etc.) gilt somit, sich beim Umgang mit dem Wettergeschehen in Bezug auf potentielle Gefahren rechtzeitig (!) zu informieren, geistig vorbereitet zu sein und abzuschätzen, Maßnahmen zu entscheiden, Vorbereitungen zeitig durchzuführen und das Ereignis bestmöglich durchzustehen bzw. „abzuwettern“.

Kommt es schlußendlich weniger schlimm als erwartet/prognostiziert, kann man sich selbst dazu entscheiden, froh darüber zu sein und nicht zu bereuen, beizeiten Vorsichtsmaßnahmen getroffen zu haben, die es letztlich doch nicht brauchte. Kommt es hingegen schlimmer als vorhergesagt, muss man dennoch irgendwie bestmöglich durch...

Sturmserie im Februar 2020

Im Februar 2020 wurden bei uns ins Oberösterreich vor allem die Regionen nördlich des Alpenhauptkamms (jeweils unterschiedlich stark) von Sturmtiefs bzw. auch sog. „Schnellläufern“ heimgesucht (Petra, Sabine, Yulia, Bianca).

Nicht wenige waren – auch wegen der ständigen Warnungen und tw. Nicht-Warnungen – zunehmend entnervt, da sich derartige Umstände und Situationen verständlicherweise aufs Gemüt schlagen können.

So wurden etwa bezüglich Bianca (der vierte Sturm) in den Fünftagesvorhersagen eines renommierten Wettermodells für das Mühlviertel Spitzenböen mit bis zu 150 km/h (!) prognostiziert (auch um den Lichtenberg und Kirchschlag herum). Nüchtern betrachtet wäre dies ein Orkan in der „Kyrill-Liga“ gewesen. Erst ca. 36 Stunden vor Eintreffen des Sturms wurde aus den Modellen langsam ersichtlich, dass die Prognose bzgl. Spitzenböen stark abschwächte und der Sturm weiter südlich – zwischen Salzburg und dem Alpenvorland – gen Nordosten eher in die Berge abdrehen würde.

Nachträglich könnte man nun eben behaupten, dass diejenigen „glücklich“ waren, welche vorab nicht davon erfahren hatten („bis zu 150 km/h“, etc.). Doch hätte es eben im Fall der Fälle auch so kommen können, dass die Vorabinformierten – dank vorausgehender Planung – am „Tag danach“ zuhause und im Umfeld hätten mitanpacken können, da man sich rechtzeitig freigenommen hatte und auch nicht Teil des (durch Behinderungen) verstärkten Verkehrschaos gewesen wäre.

Glücklicherweise gehen auch solche Sturmserien (die es laut ZAMG immer schon gegeben hat) vorüber, und so mancher konnte in dieser Zeit seinen persönlichen Umgang mit derartigen Ereignissen optimieren bzw. trainieren; denn wie wurde im Februar allzu oft verbittert-ironisch untereinander gescherzt: „nach dem Sturm ist vor dem Sturm!“

Fotos: www.unsplash.com / unlimitierte freie Lizenz